リスティング広告の配信効率が下がった!?原因は!?焦ったときこそ冷静にチェックすべき3つの指標

リスティング広告基本の三指標

これまで通りリスティング広告を運用していたつもりなのに、あるときガクッと数字が悪くなることがあります。カッテージの場合、お客様のお金をお預かりして広告の運用をしていますので、マイナスの変化にはやはり敏感になります。

問題が起きたときはそれに対処する方法を冷静に考えなければいけないのですが、「ヤバイ!」という焦りが生まれ、反射的に「とりあげて入札価格を上げて様子を見よう」という人がいます。入札価格を上げれば、広告の表示回数は増え、コンバージョン数が増えるかもしれませんが、根本的な原因を突いていなければ、無駄にクリック単価や獲得単価を上げることになります。

競合の状況やシステムの仕様変更などにも影響を受けるものですので、焦ったときほど冷静に、基本に立ち返った上で、どの数値をどう変えるかの判断をします。

リスティング広告における基本の三指標は次の3つです

① クリック単価

② CVR(コンバージョン率)

③ クリック数

獲得単価が上がっている場合は、「クリック単価」か、「CVR」のいずれかに問題がありそうです。

また、獲得件数が下がっている場合には、「クリック数」か「CVR」の指標に注目します。

「クリック単価」の増減から読み取れるもの

クリック単価は、「1回のクリックあたりにかかる金額」です。

(平均)クリック単価 = コスト/クリック数

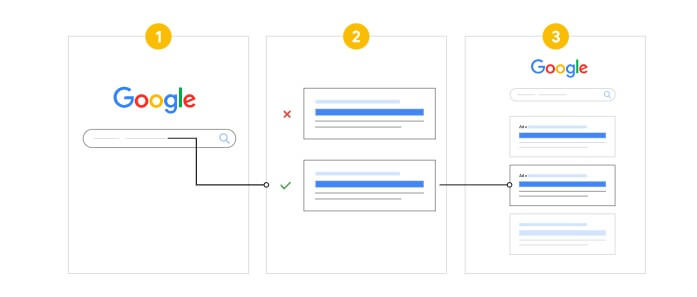

リスティング広告はGoogle・Yahooともにオークション形式となっており、どの広告がどんな順番で表示されるかは、競合他社との目に見えないオークションで決定されます。広告設定時には1回のクリック時にいくらまで出せるかを決める「上限クリック単価」を設定します。

実際の表示順位は、この「上限クリック単価=入札金額」や、広告やLP(ランディングページ)の品質などを総合的に加味して決められます。検索して結果が表示されるあのわずかな時間にそんなことが行われているなんてすごいですね。

(画像引用:「Google広告ヘルプ―オークション」)

実際にかかったクリック単価は、競合とのオークションの末に決まったものなのである程度の増減は仕方ありません。但し、明らかに水準が上がっている、予想外に高くなっている場合、そもそも上限クリック単価を高く設定しすぎている可能性があります。

特にリスティング広告を内製化している場合、担当者が他の業務で忙しく、クリック単価の細かい設定まで手が回らないことがあります。そこで、ある程度高めに設定しておいて、Googleなどの媒体側のアルゴリズムに委ねてしまう人を見かけます。

これも手間をかけない運用方法という意味では「アリ」かもしれませんが、そうすると競合他社が入札額を上げたり、媒体の仕様変更があったりしたときに、一切のコントロールがないままクリック単価が吊り上がってしまいます。できるだけ自分で設定できるようになりましょう。

「CVR(コンバージョン率)」はなぜ低いのか

CVR(コンバージョン率)は、広告をクリックしてくれた人のうち、こちらが目標として設定している行動を起こしてくれた人の割合です。

コンバージョンは各社それぞれの設定ですが、例えば商品購入をコンバージョンとしているのであれば「購入率」、お問合せをコンバージョンとしているのであれば「問い合わせ率」と言い換えてもいいでしょう。

CVR(コンバージョン率)= CV(コンバージョン) / 広告のクリック数

CVRが低くなる大きな原因として、「広告」と「LP」の内容や訴求が一致していないことが挙げられます。

例えば、高校受験のためのテキストのリスティング広告を出したとします。

広告のキャッチコピーでは「東京最難関!〇〇高校の合格者多数!」と書いていたのに、LPではその高校についてはほとんど触れられず、そもそもレベルの高さではなく、「分かりやすい」「誰にでもできる」など、取り組みやすさばかりを訴求してあったらどうでしょう。最難関高校を目指すようなハイレベルの中学生(とその保護者)には、LPの内容はピンとこないはずです。

広告を見て、広告をクリックして、LPを読んで、購入する。

この一連の中で、ユーザーが抱く感情や期待はずっと繋がっていなければいけません。

広告のキャッチコピーや検索語句から期待している内容と、LPの内容が合致していないとこの感情の流れが途切れ、「ん?」という違和感の原因になります。少し強い言い方になりますが、違和感が発生した瞬間に、コンバージョンはしないと考えてください。

LPの制作者と広告の配信運用者が異なることは珍しくありません。全体像が見えていない広告の配信運用者は「とにかくクリック数を上げなきゃ!」と部分最適に走ってしまい、よりクリック率が上がるようにチューニングした結果、訴求ポイントがLPと広告でズレまくっているケースはよく見かけます。

静かに「クリック数」が減っていく?

コンバージョン一件あたりの獲得単価に変動はなくても、そもそものコンバージョン件数が減ってしまうことがあります。コンバージョン件数は、

コンバージョン件数 = クリック数 ✕ CVR(コンバージョン率)

というシンプルな式に因数分解できますので、件数が下がっているということは「クリック数」か「CVR」のどちらかに原因があると考えられます。逆に件数を上げたければこの2つの指標どちらかにプラスに働くような施策を考えればいい、ということですね。

ここでは2つの視点で考えてみます。

まずは、内部要因。そもそもキーワード選定が十分でなく、機会損失が起こっている可能性があります。

例えばシャンプーの広告を出したい時「シャンプー」や「ヘアケア」などの商品にまつわるキーワードはもちろん設定します。それ以外にも顧客の悩みにフォーカスした「髪が痛む」「枝毛」などのキーワードも候補としてあり得ます。ニーズを持った潜在顧客全員に対して広告を表示するくらいの心構えで、キーワードを網羅的に選定し、取りこぼしのないようにします。

また、広告のクリック数とは自社が何をやるかだけで決まるわけではありません。特に影響が大きいのが、競合の存在です。自社では何もしていないのに明らかにクリック数が減っている場合には、

・競合他社が上限クリック単価を上げた

・競合他社が魅力的なキャッチコピーを設定した

・新たな競合が現れた

など外部要因が考えられます。競合の動きに対して対策をとらないと、広告の成果、またそこから連動して売り上げや利益が一気に下がることもあり得ます。競合の動向は常にチェックしておきましょう。

競合調査の方法や、入札競合の制し方、競合の潰し方などは、また改めて別の記事の中でもご紹介したいと思います。